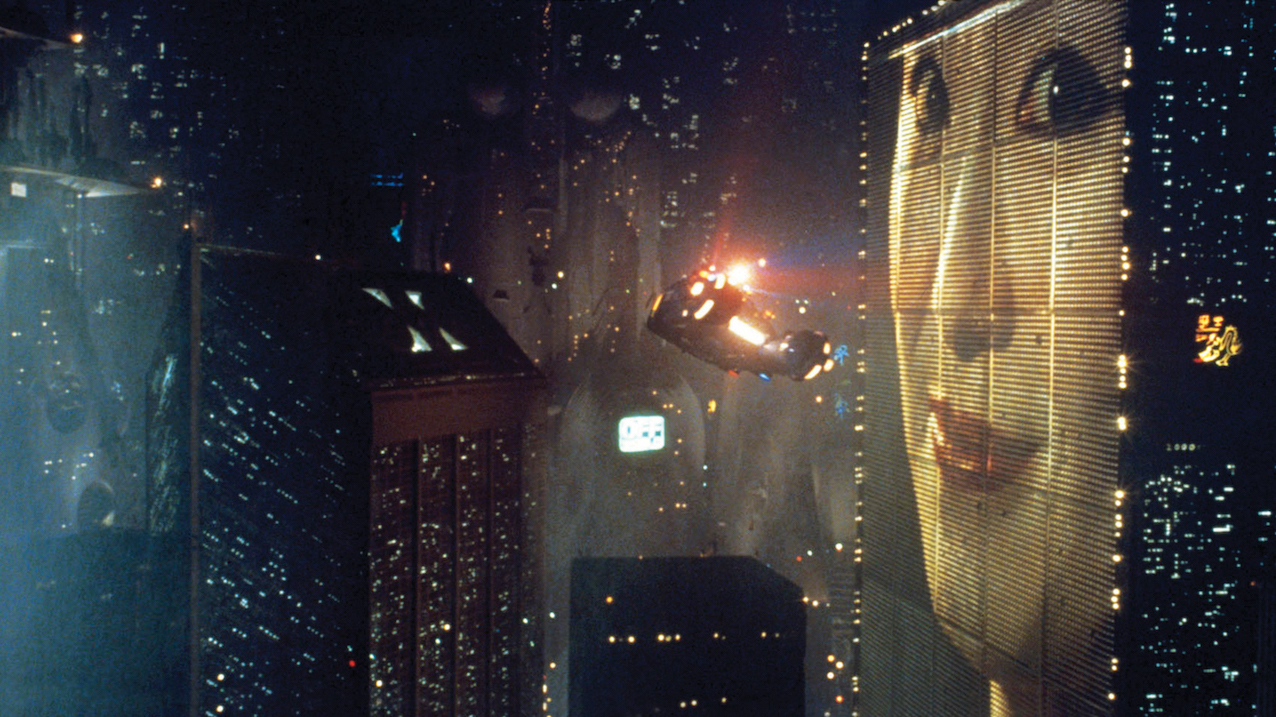

Ridley Scotts Blade Runner ist weit mehr als klassisches Science-Fiction-Kino: Er ist eine fiebrige Meditation über Menschlichkeit, Identität und Erinnerung, eingebettet in eine dystopische Zukunftsvision. Unter einem ewigen, verdunkelten Himmel liegt Los Angeles im Jahr 2019 wie erstickt, eingehüllt in Dauerregen, dichten Smog und das kalte Flackern gigantischer Neonreklamen. Während grelle Werbetafeln von besseren Welten träumen lassen, wirkt die Erde selbst verbraucht, verseucht und in ewige Nacht getaucht. In den Straßenschluchten atmen Menschen und Maschinen in gleicher Trostlosigkeit, gefangen in einem Lebensraum, der keinen Horizont mehr kennt.

Durch dieses labyrinthische Szenario bewegt sich Deckard, ein Jäger von Replikanten, der selbst wie ein Relikt erscheint. Seine Aufgabe zwingt ihn, die Grenzen von Moral und Identität stets neu auszuhandeln. Doch es sind gerade die Replikanten, allen voran Roy Batty, die mit unerschütterlicher Wucht die Frage nach dem „Echten“ stellen. Liegt Menschlichkeit in der Dauer des Lebens, in der Herkunft, im Fleisch – oder nicht vielmehr in der Fähigkeit zu lieben, zu träumen und den Tod zu begreifen?

Mit seinem Spiel aus Regen, Rauch, Schatten und grellem Licht schafft Blade Runner ein visuelles Gedicht von zeitloser Intensität. Der Film ist zugleich Noir und Allegorie, Zukunftsmärchen von künstlicher Intelligenz und eine Elegie der Vergänglichkeit – und am Ende bleibt das Gefühl, im Blick einer Maschine die eigene Seele gespiegelt zu sehen.